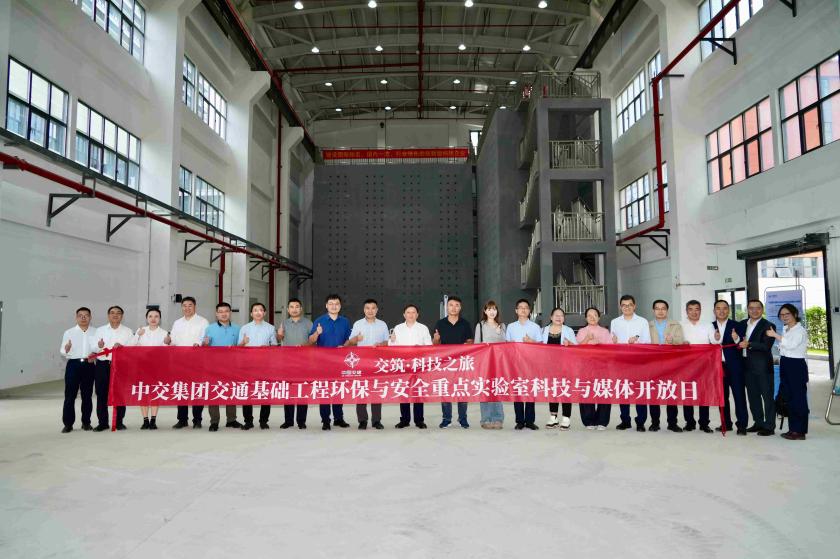

11月7日,在中交集團“科技月”活動開啟之際,“交築·科技之旅”中交集團交通基礎工程環保與安全重點實驗室科技與媒體開放日,在中交四航科技園成功舉行。

活動由中交集團交通基礎工程環保與安全重點實驗室主辦,來自香港理工大學、香港建築科技研究院、中山大學、華南理工大學、深圳大學、廣州大學、廣東工業大學、仲愷農業工程學院等粵港兩地高校及科研機構的領軍專家學者,廣州駐地中央、交通和科技領域媒體代表,以及重點實驗室專家代表共40餘人參加活動。中交四航局研究院黨委書記、董事蘇林王博士,總經理應宗權博士等出席活動。中交集團交通基礎工程環保與安全重點實驗室主任劉志軍博士主持活動。

在中交四航科技園,粵港兩地專家學者和媒體代表參觀了DCM物理模型試驗系統、地基處理模型試驗裝置、迴圈注漿模擬試驗裝置、邊坡降雨穩定性模擬試驗裝置等相關科研設施,劉志軍介紹了模型試驗大廳L形反力牆、地下工程多功能試驗系統等重大科研設施的配置規劃及總體試驗功能。粵港兩地專家學者邊參觀邊詢問瞭解相關細節,學術氣氛非常熱烈;參觀四航科創展館時,對中交集團交通基礎工程環保與安全重點實驗室、四航研究院的發展歷程及其為“交通強國”“海洋強國”等國家戰略貢獻的科技力量表示讚賞,對富有歷史厚重感、時代科技感,集數字化、智慧化、成果化於一體的小而精、新而美的四航科創展館表示點贊。

在學術交流環節,香港理工大學教授尹振宇、香港建築科技研究院研究主任陳小鈺、華南理工大學教授申志超、深圳大學教授劉凱、廣東工業大學教授袁炳祥、四航局研究院重點實驗室副主任呂述暉,就人工智慧+、海洋工程、固廢資源化利用等熱點領域線上上線下作了精彩的學術報告,並圍繞校企多維度協同創新、研究方向未來發展、科研設施佈局等方面進行了熱烈的研討交流,同時,各界聚焦共創“產學研用”鏈式合作展開了深度研討,形成了凝心聚力為科技強國加大合作、加大創新的共識。活動圓滿成功,取得了豐碩成果。

蘇林王、應宗權對專家學者和媒體代表表示熱烈歡迎與誠摯感謝。蘇林王指出,作為研究院科技創新的關鍵平臺,中交集團交通基礎工程環保與安全重點實驗室在綠色低碳與本質安全技術研發領域取得了豐碩成果;應宗權對本次科技與媒體開放日活動的交流研討成效予以充分肯定。兩位院領導一致表示,將充分發揮四航局研究院和中交集團重點實驗室的科技與工程實踐優勢,期待與各界深化務實合作,共促行業進步,並誠摯邀請各位專家常臨指導。

應宗權介紹道,今年是四航研究院建院60周年,自1965年從數十人的中心試驗室起步,研究院始終與祖國交通建設事業同頻共振,始終秉持“科技智造價值、創新引領發展”的理念,參與了文沖船廠1號塢建設、港珠澳大橋、深中通道等超級工程及肯雅蒙內鐵路、秘魯錢凱港等“一帶一路”旗艦項目的技術服務,歷經60年奮發進取,不斷攀登交通領域科技高峰,已發展成為業務覆蓋建築材料、岩土工程、結構工程及海洋工程等多領域的科技領軍企業,更在一甲子的薪火相傳中,凝聚了一支數百人的科技專業人才隊伍,獲得了數百項科技獎項,鑄就了科學研究和技術創新進步的輝煌。

劉志軍介紹,作為交通行業科技創新體系的重要支撐,中交集團交通基礎工程環保與安全重點實驗室自2011年依託中交四航局、研究院成立以來,緊密圍繞國家戰略與行業需求,在交通基礎設施建造過程工程綠色低碳與本質安全防控技術領域持續開展科研攻關與應用實踐,取得了豐碩成果。

包括實驗室研發的“大面積陸域吹填超軟土地基快速加固理論及成套技術”“DCM法加固水下深厚軟基施工關鍵技術及裝備”“複雜海洋地質動力沉樁理論與關鍵技術”“水運基礎設施施工安全致險機理與數智化防控成套技術”等數十項核心技術達到國際先進及以上水準,其中4項入選《面向“一帶一路”國家可持續發展技術清單(2025)》,相關成果廣泛應用於港珠澳大橋、深中通道、平陸運河、廣州港南沙港區、香港國際機場第三跑道、秘魯錢凱港、東帝汶帝巴港等國內外重大工程,為“交通強國”“海洋強國”建設和“一帶一路”倡議提供了堅實的技術支撐。值得一提的是,重點實驗室下屬水運工程地基處理、海洋工程深基礎技術創新團隊榮獲“中國航海學會科技突出貢獻團隊”等獎項,生態環保技術團隊獲評“中交集團環保優秀團隊”,結構工程團隊榮獲“全國工人先鋒號”。實驗室成員20餘人次獲得國家級、省部級人才稱號或表彰,其中,生態環保技術團隊負責人王婧榮獲“全國勞動模範”“全國五一巾幗標兵”等國家級殊榮,展現了實驗室雄厚的人才實力。

蘇林王表示,未來,中交集團交通基礎工程環保與安全重點實驗室與中交四航局、研究院將深度服務好“交通強國”“海洋強國”等國家戰略和“一帶一路”倡議需求,聚焦安全與綠色核心主題,以持續的技術革命為引擎,通過推動全交通領域智慧綠色升級、深化全水領域系統創新、強化海外與裝備協同等路徑,積極回應新質生產力發展要求;引領傳統基建綠色轉型,培育新興高端業務,全面提升企業國際科技競爭力,在新時代新征程上為行業與國家發展貢獻更大力量。